はじめに

Resarteが1月に開催したイベント、「アートセラピーについて考える/体験する」にて講師を務めてくださった緒方理彩さんによるアーティスト様へのインタビュー記事を公開します。こちらはイベント当日の配布資料をベースに修正をし、アーティスト様から作品掲載許可を頂いたものになります。

山下 奏子さんについて(新宿眼科画廊様より)

〔プロフィール〕

1996 熊本県出身

2019年 沖縄県立芸術大学絵画専攻卒業

〔ご活動歴〕

2017 個展「宿し」(沖縄県立芸術大学附属図書、芸術資料館2階、沖縄)

2018 BARRAK アンデパンダン展〜生き抜くために創るのだ〜 参加(BARRAK、沖縄)

2019 BARRAK ART BOOK FAIR2019 参加(BARRAK、沖縄)

2020 個展 欠けた風景、こぼれ落ちた肉(新宿眼科画廊、東京)

2021 個展 眠りにつく街の記憶(沖縄県立博物館・美術館県民ギャラリー2、沖縄)

2023 THE Dots:Where Artistic Paths Intersect 参加(Kiyokawa Gallery、沖縄)

2023 くまもと「描く力」2023入選(熊本県立美術館本館、熊本)

2024 第35回熊本市民美術展熊本アートパレード 足元の展望台-「近所」から見える世界-出品(熊本現代美術館ギャラリーI・Ⅱ 熊本)

〔各SNS〕

眠りにつく記憶

紙、アクリル、鉛筆

104.6×124.1mm

2020

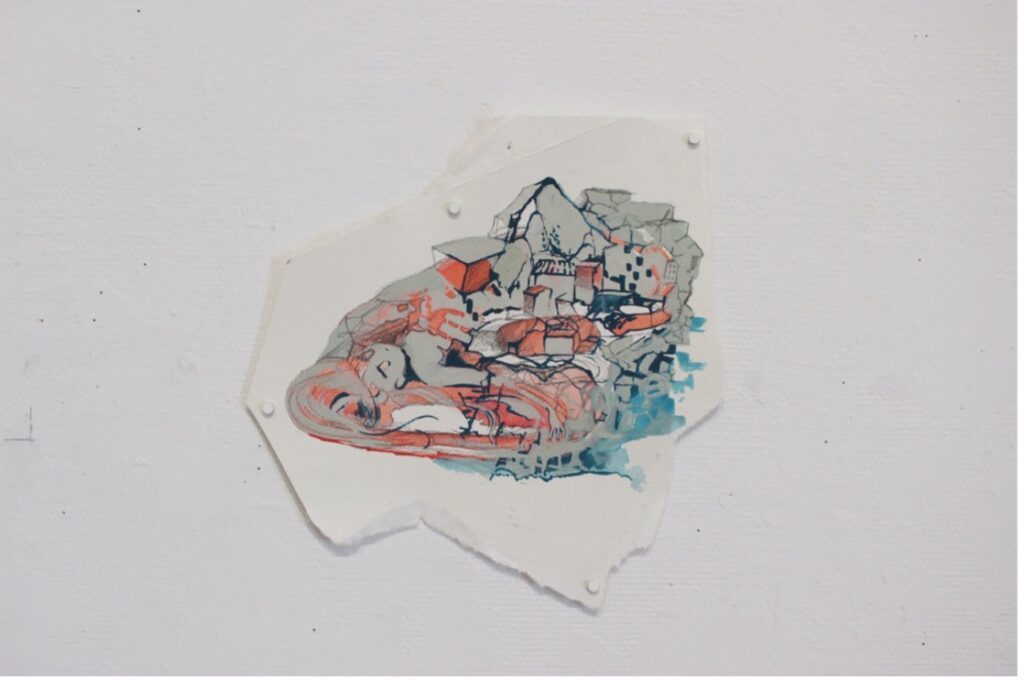

風景 ドローイングII

紙、アクリル、鉛筆

124.9×124mm

2020

埋もれては、再び

キャンバス、紙、アクリル、

セラミックスタッコ

244×335mm

2020

本文

〇取材した経緯

新宿眼科画廊で2020年10月23日(金)~28日(水)「欠けた風景、こぼれ落ちた肉」という展覧会を実施。当時、熊本地震をきっかけに、主に震災をテーマに作品制作を行っていた。アーティストとして痛みとの向き合い方について話を聞きたいと思い取材した。

〇現在の制作スタイル

風景の移ろいを、身体はどう捉えているのか。風景の移ろいをどう処理するのかに重きを置いている。風景をレイヤーで分けて見ている。自分の身体と目に見える風景の関わりに意識が向いているのは変わらない。

〇ケアという言葉にどんなイメージを持っているか

ケアという言葉について、支援を必要とする事柄に対して様々な方面からアプローチをかけていくイメージがある。芸術もそのアプローチの一つになりつつあるように思う。

しかし芸術のみでその事柄の根本的な解決ができるとは思えない。他の分野の支援策と重ね合わせつつ、ケアを必要とする事柄に寄り添っていく必要があるのではないかと思う。

視覚的なものであったり、展示内容であったり、表現にはどんなものでも必ず「暴力性」がある。そしてそれは「自己治癒」や「ケア」といった言葉とは相反するものである。

痛みと社会を繋げるならば、この事を念頭に置くことも必要なのかなと思った。

〇当時の制作について

新宿画廊での制作時、崩れた町に建物に少女が立っているというイメージで制作していた。自分では自己治癒では描いていないつもりだったが、少女のイメージを再生の象徴として描いていたため、制作のテーマが変わった今振り返れば、治癒としての側面はあったかもしれない。大学の卒業制作作品を新聞で取り上げられた際や同テーマで制作した他作品への先輩からのアドバイスで、自己治癒と評された。

〇自己治癒として描いているととらえられることについて

自己治癒としてのみの作品は制作したくないと考えている。理由は、作品の限界を自ら作りたくないという気持ちが強いためである。作品を作り発表することは、どんな形であれ「社会」と関わりを持つ行為であると思う。社会とのつながりを考えたときに、そのテーマが生きるか、独りよがりで終わるかは発表の仕方で変わってしまうと思う。展示の仕方によっては救われる人もいると思う。もし自分が自己治癒としての作品を制作するならば、自己治癒を行っている表現が作品として自立しているかどうかを考えると思う。

〇故郷の瓦礫を描くことについて描いた本人としてはどう考えていたか。

当時は瓦礫をリアルに描いていたというより抽象化して書いていた。今はリアルで描くこともあるが、今も昔もきついとは思わない。眼科画廊の次で、瓦礫はもともと誰かの家や建物なのだが瓦礫と呼ばれることに違和感を覚え、瓦礫に意味を持たせるという作品を作った。そこから自己治癒(とみられるような作品)からの脱却になった。

〇再生の象徴として少女を描いたことについて、当時は自己治癒ではないと考えていたとのことだが、どのような意図で画面に配置したか。

「少女」は己の内から自然発生的に湧いたイメージという認識であり、当時は「祈り」という意識はなく、「絵画の構成要素」としての意識もなかった。言葉にならない、込み上げてくる感情とも言い難い何かを、作品の中で必死に繋ぎ合わせようとしていた。この国は災害が多く、既存の風景が壊れ再生を繰り返している。そういった土地での風景がどのようなものなのか、という問いを持って作品を作っていたので、再生の象徴として少女を描いてはいたものの、それは作品の一要素でしかない。

〇瓦礫に意味を持たせた展示について、そこから自己治癒からの脱却になったとのことだが具体的にコンセプトや考え方はどう変わったのか。

作品の変化で言えば、瓦礫に意味を持たせた展示を作るにあたって、「再生」から「崩壊から新たに創造すること」へと意識が移り変わったように思う。新宿眼科画廊での展示は、その中間地点にあたるような展示になった。

しかし、いまだに「少女」のイメージは絵の中に登場するので、「自己治癒」という言葉を借りるならば、まだそこから脱却している最中なのかもしれない。時間が経つにつれ扱うモチーフの意味も変化していっていると私自身は感じている。

山下さんの話を聞いて緒方さんが感じたこと・考えたこと

山下さんは話の中で「自己治癒」という言葉を使用しており、その考えの上での制作はある意味避けたいといった様子であった。確かに「自己治癒」といった言葉や、本発表で用いている「ケア」という言葉について、そこにある問題を置き去りにして、自分だけが癒される、またはやり過ごすといったような諦めに近いものがあるため、その言葉に後ろめたさを感じてしまうと発表者自身も感じた。

しかし、山下さんの見せ方によって変わるという言葉から、社会とのつながりを踏まえた見せ方(発表・展示)や見方、ケアの方法によって、自己という個人を超えて、集団・社会の中の痛みを可視化し、現状に向き合うことも考えられる。山下さんの当時の作品もその点では、自己治癒の域にはとどまらないものであると考える。痛みと社会のつなげ方により、共感できずとも痛みのある現状を認識することにつながると思われた。

山下さんは「作品を作り発表することは、どんな形であれ「社会」と関わりを持つ行為であると思う。」と述べているが、この点がアートセラピーと作家としての制作の違いであると考える。アートセラピーでは受けた側が展示や発表をしない限りは、社会と隔てられた場所で制作され、表に出ないということがアートセラピーの体験者が安心して表現できることにつながると思われる。一方で、表現したものを誰かに見てもらうこと、考えを共有すること、形にして残すこともケアのプロセスになると考えており、それらを実施する場合、アートセラピーを受ける方の状況や表現方法の特性を鑑みて判断する必要がある。アートセラピーという場での制作と、作家として責任を負う表現活動、どちらにも属さない自己の表現として誰かに認められる場も選択肢の一つとして存在すべきではないかと思う。

山下 奏子さんの作品

混ざる景色と肌

キャンバス、アクリル、ペン

180×140mm

2023

記憶に傾れ込む

キャンバス、アクリル、ペン

333×243mm

2023